暴雨中,學校成為暖心避風港

發布時間:2021年07月30日11:20 來源:中國教育報

“誰能想得到,前一天我還在自己學校做誌願者幫助受災群眾(zhong) ;第二天,我的家就被洪水淹沒,自己也成了被救助的對象……”劉芳芳,河南省新鄉(xiang) 市衛輝市第二完全小學教師,她所說的第二天,是7月26日。

這天她帶著正在上小學二年級的兒(er) 子,在被雨水淹沒、僅(jin) 剩窄窄一條路的衛河堤上走了四個(ge) 多小時,坐上救援受災群眾(zhong) 的大巴車來到新鄉(xiang) 市第一中學安置點,生活才有了著落。

與(yu) 劉芳芳經曆相似的,還有15餘(yu) 萬(wan) 新鄉(xiang) 受災群眾(zhong) ,他們(men) 受到汛情的嚴(yan) 重影響,不得已離開自己的家園,入住設在新鄉(xiang) 市區各個(ge) 學校裏的臨(lin) 時安置點。

“從(cong) 沒見過那麽(me) 大的雨, 我們(men) 沒有家了”

7月14日開始,河南新鄉(xiang) 遭受強降雨,上遊來水量大增,新鄉(xiang) 市域內(nei) 的共產(chan) 主義(yi) 渠、衛河等河渠水位上漲,部分河段出現外溢,導致市區部分路段積水嚴(yan) 重。截至記者發稿,全市有11個(ge) 縣區的116個(ge) 鄉(xiang) 鎮受災,受災人口128.8萬(wan) 餘(yu) 人,農(nong) 作物受災麵積158萬(wan) 餘(yu) 頃,直接經濟損失達19億(yi) 元。

“下大雨那天夜裏,我躺在家裏的床上,屋裏的水就一直漲,沒一會(hui) 兒(er) 水就比床高了,我又去到村裏文化廣場的一米多高的舞台上,天沒亮就又淹到了腳脖……後來救援的人來了,我坐著船出了村,再坐著大巴車來這兒(er) 了……”

在新鄉(xiang) 市第二中學受災群眾(zhong) 安置點,新鄉(xiang) 市牧野區寺莊頂村的村民黃誌德向記者講述自己撤離的情形時,這位81歲的老人反複念叨著一句話:“從(cong) 沒見過那麽(me) 大的雨,我們(men) 沒有家了……”

7月22日,汛情發生後,新鄉(xiang) 市全力做好搶險救災各項工作,迅速成立了“新鄉(xiang) 市市直機關(guan) 搶險突擊隊”,市教育局迅速抽調10多位黨(dang) 員骨幹加入其中。

7月23日一早,市教育局又從(cong) 各校組織了100餘(yu) 人的備用力量準備隨時支援搶險救災的後續任務。

同時,新鄉(xiang) 市教育局印發緊急通知,要求各學校實時關(guan) 注雨情、汛情、災情變化,加強組織領導,科學分析研判,完善應急預案,備足防汛物資,全力保障師生生命安全。

麵對如此嚴(yan) 重的城市內(nei) 澇,各學校都進入緊急的自救狀態——紛紛成立防汛工作領導小組和搶險突擊隊,籌措沙袋、雨衣、小型潛水泵、絕緣雨鞋等防汛物資,加固學校圍牆等設施,製定並嚴(yan) 格落實防汛值班製度,確保學校24小時有人在崗。各學校也在教師和教育工作者的嚴(yan) 防死守下,未發生任何傷(shang) 亡事件。

“按照省防辦相關(guan) 文件精神,學校自救一結束,就立即開展臨(lin) 時安置點的籌備工作,市裏各區一提出安置要求,學校立馬就能開始接收受災群眾(zhong) ,讓背井離鄉(xiang) 的他們(men) 有地方可去。”

新鄉(xiang) 市教育局黨(dang) 組書(shu) 記、局長李修國告訴記者:“讓受災群眾(zhong) 和救援隊員吃上熱飯熱菜,能吹上空調,這是最基本的保障,但是有些學校並不具備這些生活條件。”

為(wei) 了做好安置的準備工作,市教育局緊急印發了《關(guan) 於(yu) 進一步做好臨(lin) 時安置點服務工作的通知》,明確要求做到“六有”——有飯吃、有衣穿、有臨(lin) 時安全住所、有幹淨水喝、有病能及時醫治、有網絡通訊信號,還要因校製宜,努力保障每日飲食的營養(yang) 性和多樣性。

同時,明確要求市教育局對臨(lin) 時安置點進行分片包區,各領導則承包到校進行負責。

截至記者采訪時,新鄉(xiang) 市教育係統一共設置了335個(ge) 臨(lin) 時安置點。7月22日,新鄉(xiang) 市第二中學臨(lin) 時安置點接收了第一批受災群眾(zhong) ,是全市第一個(ge) 。

“學校啥都備齊了,到這裏就是到家了”

“根據相關(guan) 要求,受災群眾(zhong) 的安置需要解決(jue) 食宿和安全問題,具備這些條件的且能安置大量人員的地方會(hui) 是哪兒(er) 呢?隻有學校!目前又正處於(yu) 暑假,學校成了安置受災群眾(zhong) 的不二之選。”

新鄉(xiang) 市教育局副局長、市教育係統I級應急響應指揮部副指揮長蘇紹彬介紹道:“有吃有喝有住的地方還不夠,我們(men) 還要積極發揮學校作為(wei) 文化教育和精神文明建設主陣地的重要作用,展現教育人樸實真摯的優(you) 秀品質、主動作為(wei) 的擔當精神和求真務實的為(wei) 民情懷。”

7月28日上午,記者來到新鄉(xiang) 市廣播電視大學臨(lin) 時安置點。在這裏記者看到,不僅(jin) 保障了受災群眾(zhong) 的基本生活,新鄉(xiang) 電大還充分發揮職業(ye) 教育和社區教育優(you) 勢,組織開設農(nong) 業(ye) 技術培訓講座,幫助受災群眾(zhong) 掌握災後農(nong) 業(ye) 生產(chan) 技術,對農(nong) 作物災後管理、病蟲害防治等進行詳細的講解,通過科學化的農(nong) 業(ye) 技術培訓,為(wei) 群眾(zhong) 開展災後重建和生產(chan) 自救增強了信心。

學校還開設了按摩與(yu) 養(yang) 生、茶藝、太極拳、日常彩妝等接地氣、受歡迎的職業(ye) 課程,得到受災群眾(zhong) 的普遍歡迎好評。

在新鄉(xiang) 市第二中學,誌願者中不僅(jin) 有學校教師、學生,還有周圍居住的群眾(zhong) 和單位員工,他們(men) 對入住這裏的受災群眾(zhong) 實行動態統計、精細化管理。記者看到的每位村民脖子上都帶著“出入證”,受災群眾(zhong) 登記表上條目眾(zhong) 多:姓名、性別、年齡、鄉(xiang) 村、有無基礎病、是否打過新冠疫苗、住處,最後一欄是“是否黨(dang) 、團員”,以備關(guan) 鍵時刻能迅速組織起來突擊隊。

作為(wei) 全市第一個(ge) 安置點,在住宿飽和後,二中還為(wei) 一部分安置在校外、但沒條件吃飯的受災群眾(zhong) ,創造性地發放了“就餐證”……

寺莊頂村村民馬愛軍(jun) 被救援隊救出後,乘坐衝(chong) 鋒舟出了災區,來到了二中安置點。兩(liang) 年前的一次工傷(shang) ,讓他的下半身無法動彈,更不要說把他安置到位於(yu) 四樓或五樓的宿舍裏了。

怎麽(me) 辦?學校了解情況後,迅速把校門旁的新冠疫情隔離觀察室臨(lin) 時改成宿舍供其入住。“學校啥都備齊了,到這裏就是到家了,我們(men) 一定要讓所有來這裏的受災群眾(zhong) 感受到家的溫暖。”二中校長李華軒動情地說。

在新鄉(xiang) 市第一中學安置點,所有的受災群眾(zhong) 全部都被安置在學生宿舍,十幾人一間,空調、衛生間、熱水一應俱全,閱覽室、醫務室等全部開放。

針對學齡兒(er) 童,學校將孩子們(men) 組織起來,把閱覽室、實驗室當作臨(lin) 時教室,開展圖書(shu) 閱讀和趣味科學等課程……

新鄉(xiang) 東(dong) 部地勢相對較低,積水下降較慢。26日,大水剛剛退去的一中東(dong) 校區,就開始接收受災群眾(zhong) 。28日中午11點40分,記者走進一中東(dong) 校區的教室,這裏的床鋪鋪設得整齊劃一,空調也早已開啟,生活用品等也全部準備完畢,等待最新一批受災群眾(zhong) 入住。

12點剛過,三輛大巴車載來了衛輝市200餘(yu) 名村民,學生誌願者紛紛跑上前接過行李、扶住老人,記者耳邊也不時傳(chuan) 來一聲聲輕柔的“到這裏就到家了”……

住在一中的幾天時間裏,劉芳芳一有時間就帶著兒(er) 子聞晨博在校園裏轉轉看看,這是他們(men) 此前很少有機會(hui) 來的地方。

劉老師說:“雖然我們(men) 暫時沒有家了,但黨(dang) 和國家一定會(hui) 為(wei) 我們(men) 托底的。等汛情過去,回到學校,我要好好地給學生們(men) 上這開學第一課,鼓勵他們(men) 努力學習(xi) ,能夠考上一中這樣的好學校,擁有更好的未來……”

“我們(men) 一直都在,我們(men) 一定會(hui) 在”

新鄉(xiang) 市區的汛情基本過去了,但位於(yu) 新鄉(xiang) 市區東(dong) 北側(ce) 的衛輝市災情卻愈加嚴(yan) 重。衛輝城區處於(yu) 衛河和東(dong) 孟薑女河的交匯地帶,地勢低窪,容易積水,而且兩(liang) 條河流的水位居高不下,排水不暢,多種原因疊加,造成了衛輝城區積水嚴(yan) 重。

截至7月28日12時,衛輝市受災人口近30萬(wan) 人,緊急轉移20.4萬(wan) 人,其中集中安置4.7萬(wan) 人。

在衛輝市第五完全小學臨(lin) 時安置點,和其他校領導一樣,教導處主任魏霞已經連續9天沒有回過家了。

“家都已經沒了”,17歲的女兒(er) 被救援隊救出後,自己搭車投奔原陽縣的親(qin) 戚。“我也實在沒工夫管她。”魏霞說。

宋相豔是學校的語文教師,家就在衛輝市區住。她告訴記者,24日她從(cong) 家中前往學校時,因為(wei) 積水太深,她乘坐卡車、挖掘機等,原本騎電動車7分鍾不到的路程,這次用了一個(ge) 半小時才到學校,然後就再沒回去過。由於(yu) 沒帶換洗衣物,她現在身上的衣服都是由住在新鄉(xiang) 市區的同事帶來的。

過進老師則住在新鄉(xiang) 市區,平時都是早出晚歸。如今,她讓愛人在家帶孩子,自己在學校做誌願者。五完小與(yu) 過進一樣家在新鄉(xiang) 的老師有十幾位,21日以來一直守在學校,輪流休息的時候也待在宿舍,以備隨時聽從(cong) 召喚。過老師說:“學校一下子住進來這麽(me) 多村民,不定會(hui) 有什麽(me) 事兒(er) ,還是守在這兒(er) 心裏踏實。”

在這裏,所有的教室都成了宿舍,老師們(men) 像平時一樣分班負責,成了每個(ge) 班級的班主任,既負責照顧村民們(men) 的日常起居,還要關(guan) 心他們(men) 的思想狀況。

老師們(men) 的一天是這樣的:早上六七點起床,8點測量體(ti) 溫,清點人數,然後把早飯打回宿舍分給大家,飯後進行消殺,其間解決(jue) 村民的各種問題,很快又該打午飯了……正常情況下,老師們(men) 要忙到晚上10點才能吃晚飯,22、23日因為(wei) 要卸物資,都是淩晨4點才休息。

為(wei) 了讓受災群眾(zhong) 們(men) 在這裏住得更安心,學校還為(wei) 村民們(men) 提供定製服務。“老百姓提出的要求,我們(men) 能做到的都做到了。”過進給記者講了一個(ge) 故事,“有一家人,來學校的時候,女的懷著孕,帶著兩(liang) 個(ge) 不大的孩子,男人卻被分到了另外一個(ge) 安置點。

當時通訊還沒有恢複,學校就想方設法人托人聯係到了男人,並把他也轉移到我們(men) 學校,讓一家人得以團聚……”

老師們(men) 的付出也得到了入住安置點的村民們(men) 普遍的肯定和讚揚。在采訪過程中,感動的淚水不時可見,在被問及對臨(lin) 時安置工作的評價(jia) 時,“吃得好,住得好,特別熱情”,“感謝學校、感恩政府、感恩黨(dang) ”已經成了村民們(men) 一致的回答。

“在新鄉(xiang) 市十七中安置點,甚至有村民在水患已除可以返家時,表達出強烈的不願回家的意願。不管是開玩笑還是肺腑直言,不都是對教育係統奮戰在臨(lin) 時安置工作一線人員最大的鼓舞嗎?”李修國欣慰地告訴記者。

不過,校園之外,汛情依舊不容樂(le) 觀。就在記者采訪的當天晚上,安置在衛輝五完小的受災群眾(zhong) 800多人,全部連夜轉移到位於(yu) 新鄉(xiang) 市區的河南師範大學附屬中學;而魏霞和同事們(men) 依然留在學校,一邊搬運物資,一邊等待新的任務。

這一夜,記者翻開魏霞的朋友圈,最近的一條是7月26日發出的,寫(xie) 著:“我們(men) 在,我們(men) 還在,我們(men) 一直都在,我們(men) 一定會(hui) 在……”

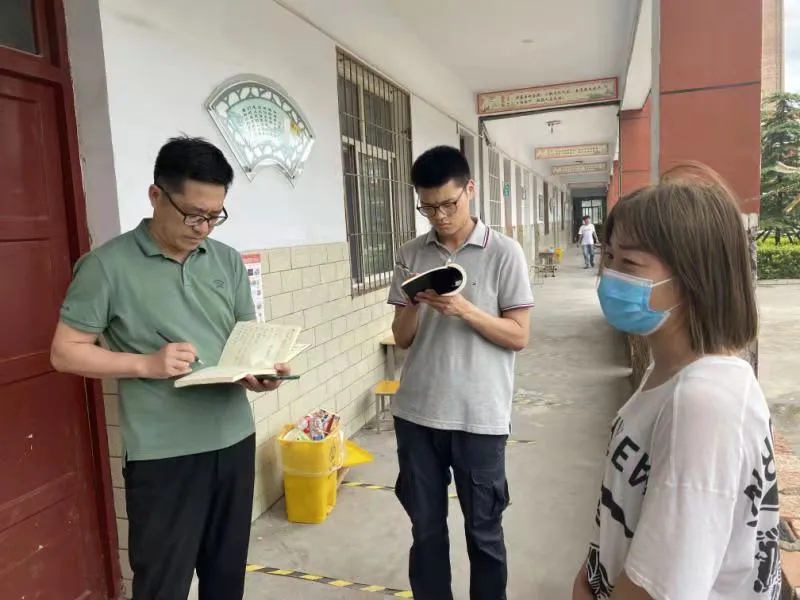

中國教育報記者在衛輝五完小安置點采訪魏霞老師

是的,他們(men) 一直都在,他們(men) 一定會(hui) 在,他們(men) 讓學校在暴雨之中成了老百姓最安全的避風港。