研讀教師用書 激活“雙減課堂”

發布時間:2022年03月21日19:06 來源:河南省實驗學校慈航路小學

摘要:“雙減”政策落地,打造高效課堂是提質增效的重要途徑之一,課堂提質增效的起點是教師對教材的研讀、把握和執行。《小學數學教師教學用書(shu) 》係統地闡述了小學數學教學的內(nei) 容、編排意圖、建議、處理方法等等,研讀教師用書(shu) ,靈活運用教材,是一名合格的數學教師應具備的教學基本功,更是一名優(you) 秀數學教師設計教學、創新課堂模式、激發課堂活力的必備素質。

隨著“雙減”政策落地,打造高效課堂,提高課堂教學質量對於(yu) 一線老師來說責無旁貸。課堂提質增效的起點是教師對教材的研讀、把握和執行,教師要創造性解讀教材、使用教材。由人民教育出版社出版與(yu) 小學數學教科書(shu) 配套的《義(yi) 務教育教科書(shu) 教師教學用書(shu) 數學》(以下簡稱《教師教學用書(shu) 》)是呈現教科書(shu) 編寫(xie) 意圖的重要載體(ti) 之一,也是教師教學的參考用書(shu) 。活用教師用書(shu) 、深挖教材,是一名合格的數學教師應具備的教學基本功,更是一名優(you) 秀數學教師設計教學、創新課堂模式、激發課堂活力的必備素質。

一、教學用書(shu) 的使用現狀

教學用書(shu) 是對教材的解讀,是教師開展教學活動的基本依據。在實際教學中,教師使用教學用書(shu) 存在以下幾種問題:新教師缺乏教學經驗,閱讀教學用書(shu) 後,對於(yu) 如何設置課程流程,才能突破教材重難點仍然不知所措,因而會(hui) 有重優(you) 秀教案,輕教學用書(shu) 的現象;一些教師對教學用書(shu) 的使用隻停留在表麵,對教材的鑽研程度不深,為(wei) 了讓課堂教學不偏離數學教學目標,教師就直接做了教學用書(shu) 的搬運工,這樣的教學不利於(yu) 數學課堂教學效率的提升,同時也不利於(yu) 培養(yang) 學生的數學學習(xi) 能力;一部分教師視教學用書(shu) 為(wei) “聖旨”,盲目的遵循《教師教學用書(shu) 》,簡單機械的將教學建議用於(yu) 課堂教學中,而忽視了教師自身對於(yu) 教學設計的能動作用,模式化嚴(yan) 重,教學效果較差。

二、研讀教學用書(shu) 的方法和建議

研讀教學用書(shu) ,創造性的使用教材是實現課標理念,激發課堂活力的最好媒介。如何讀教學用書(shu) ,才能將知識融會(hui) 貫通;如何用教學用書(shu) ,才能激活“雙減課堂”;如何品教學用書(shu) ,才能促教師專(zhuan) 業(ye) 成長。筆者根據對數學課堂教學的觀察,結合自己使用《教師教學用書(shu) 》的體(ti) 會(hui) ,提出如下使用《教師教學用書(shu) 》的建議。

(一)研讀教學用書(shu) ,搭建教學框架

1.通讀教材說明,把握全書(shu) 體(ti) 係

《教師教學用書(shu) 》起始頁是整冊(ce) 教材的“教材說明”,有助於(yu) 一線老師對整冊(ce) 教材形成宏觀的認識,明確編者意圖,更好的從(cong) 全局上把握和使用教材。教師細讀教材說明,可以理清本冊(ce) 書(shu) 的重點教學內(nei) 容和目標,根據不同類別知識、技能的特點和教學規律,擇定適當的教學策略與(yu) 方法;可以理解教材的編排意圖以及其中蘊含的數學思想方法,根據學生的已有經驗和所需達到的能力和素養(yang) 水平,確定教學的大方向;可以根據課程內(nei) 容選擇有針對性的教具,指導學生製作獨特性的學具,使教具學具的使用和教材的重難點相契合;可以科學製定教學計劃,合理安排教學進度,適當靈活調整教學節奏,使整個(ge) 學期的教學工作更加有序。

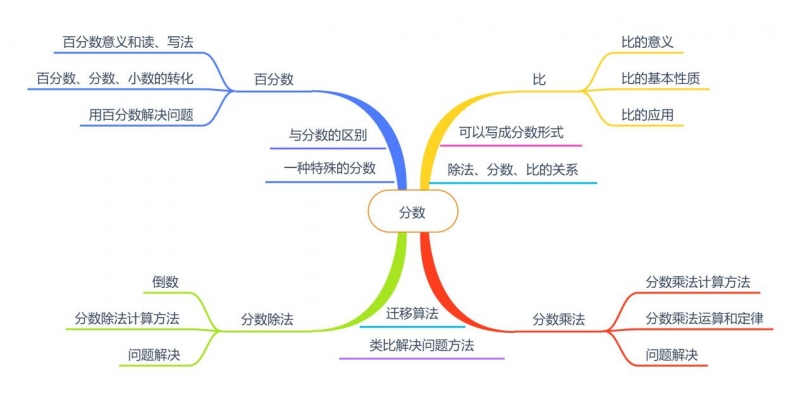

六年級上冊(ce) 教材中,在數與(yu) 代數方麵安排了分數乘法、分數除法、比、百分數四個(ge) 單元。在教學中,這四部分知識既相互獨立又密不可分,在教材總說明中特別強調溝通分數乘除法之間的聯係,幫助學生建立除法、分數、比、百分數知識的橋梁,加強知識間的整合與(yu) 遷移。因此,教師在教學前不僅(jin) 要明晰各單元教學的主要內(nei) 容,更要理清知識之間的聯係,把握全書(shu) 總體(ti) 係(圖1)。

圖1

2.細讀單元教學建議,搭建單元教學框架

數學是一門講究邏輯、線索的學科,如果每一課時都任憑教師按照各自的理解確定教學內(nei) 容和側(ce) 重點,那麽(me) ,數學教學會(hui) 變得碎片化,學生始終停留在淺層學習(xi) 的層麵上,在很大程度上失去了單元學習(xi) 的意義(yi) 。因此,細讀單元教學建議,明晰本單元的主要內(nei) 容,抓住本單元的核心概念,探究核心概念的內(nei) 涵和外延,理清課時之間邏輯聯係,溝通知識間的橫縱向聯係,這樣就能做到既尊重教材又能靈活處理教材。

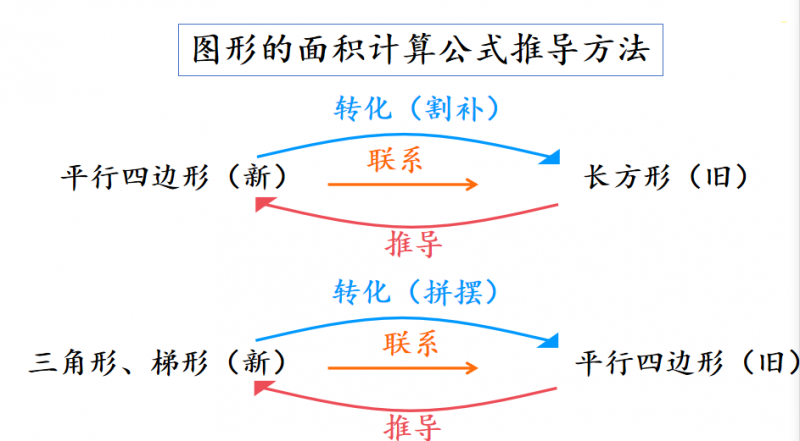

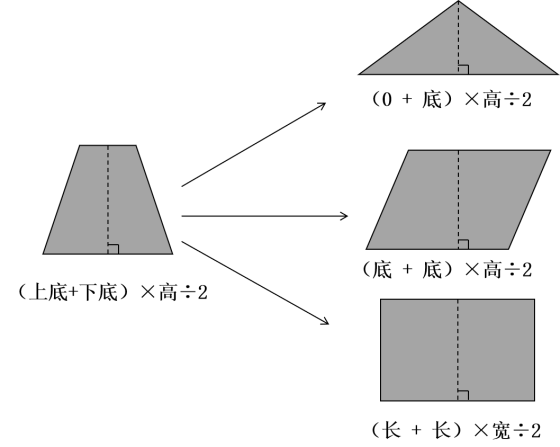

五年級上冊(ce) “多邊形的麵積”計算,是以長方形麵積計算為(wei) 基礎,各圖形麵積計算公式的推導都采用了“轉化”的方法。因此在單元教學中,一方麵要抓住“轉化”這一主線,從(cong) 不同的角度去思考,探索多樣的轉化方法,加強知識間的縱向聯係(圖2);另一方麵突出知識間橫向對比,在掌握長方形、平行四邊形、三角形、梯形麵積公式後,將“如果隻記一個(ge) 公式,選擇記哪一個(ge) ”作為(wei) 任務,驅動學生思考圖形麵積公式之間的聯係(圖3)。課中對學生多元的思考進行解釋梳理,促使學生對這些公式之間聯係的理解從(cong) 單點結構層次走向多點結構層次,最終學生能夠感悟到這些公式都是相通的,從(cong) 而進一步走向關(guan) 聯結構層次,讓孩子真正經曆了深度學習(xi) 。

圖2

圖3

3.精讀課時編寫(xie) 意圖,把握課時主體(ti) 脈絡

製定科學合理的課時教學設計是每一位老師的必修課,精讀課時編寫(xie) 意圖和教學建議,可以幫助教師明白每個(ge) 不同課時的教學重點,有利於(yu) 教師更好地選擇教學方法,確定教學流程,找到突破難點的有效途徑,合理利用課堂時間,有的放矢,使學生學得輕鬆,學得快樂(le) 。

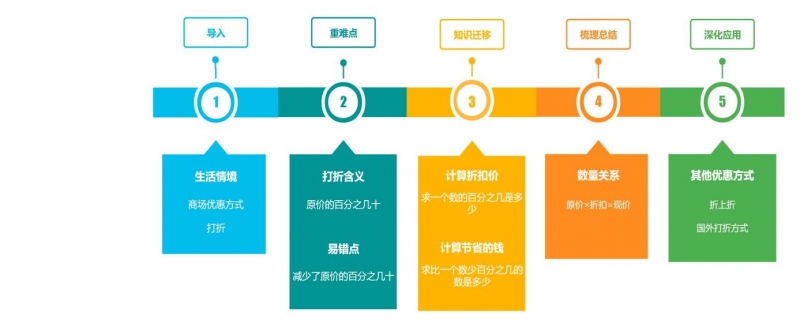

六年級下冊(ce) 折扣這一課時,精讀教學用書(shu) 中的編寫(xie) 意圖,教師能夠準確抓住本節課的重點,找準學生的易錯點,合理設計教學活動,本節課的基本脈絡了然於(yu) 心(圖4)。

圖4

(二)立足單元資源,發展核心素養(yang)

學科教學是發展學生學科素養(yang) 的重要陣地,教學用書(shu) 的每個(ge) 單元中都有豐(feng) 富多樣的備課資源,數學史、數學原理、數學小知識等等。這些資源有的指引方法,有的補充知識,有的拓寬視野,對提升師生的素養(yang) 具有潛移默化的作用;有的資源可以用於(yu) 教學,有的則隻供教師閱讀,可以內(nei) 化為(wei) 教師的教學素養(yang) ,從(cong) 而優(you) 化教學內(nei) 容。在數學教學中結合單元特點,根據單元學習(xi) 需要,發揮備課資源的作用,把單元知識指向一定的素養(yang) 目標,綜合利用各種學習(xi) 方式和策略,經過一定的時間,完成單元整體(ti) 性的學習(xi) ,發展學生核心學科素養(yang) 。

如六年級上冊(ce) 第五單元《圓》,圓是學生小學階段學習(xi) 的第一個(ge) 曲線圖形,對學生研究曲線圖形有重大意義(yi) 。圓是學生小學階段學習(xi) 的最後一個(ge) 平麵圖形,學生在學習(xi) 圓的過程中要打通所有平麵圖形的聯係,最終形成對平麵圖形的整體(ti) 認知,這對於(yu) 學生係統學習(xi) 數學有深遠意義(yi) 。圓承載著很多數學思想,例如轉換思想、極限思想,備課資源中有豐(feng) 富的數學史料,如《墨經》中圓的定義(yi) ,劉徽的“割圓”之說,祖衝(chong) 之的圓周率,這些對學生核心素養(yang) 的發展至關(guan) 重要。因此,在本單元教學中,教師要充分利用單元備課資源,讓學生經曆查閱史料--動手操作--把握本質--理解史料--應用升華這一過程,感受數學之美,落實核心素養(yang) 。

(三)結合重點難點,找準現實起點

通過讀教參,研教材,教師能準確把握每一課時的重點和難點,多數教師往往習(xi) 慣性的按照教材編排的順序,做好自認為(wei) 充分的準備,麵對“毫不知情”的學生,流暢的上完一節課。一節課下來,教學進程流暢,沒有課堂衝(chong) 突,課後大多數學生都能掌握新課內(nei) 容,但總會(hui) 感覺到學生學習(xi) 興(xing) 趣不足,隻是為(wei) 了配合老師上完這節課。究其原因主要在於(yu) 我們(men) 把教材的起點當成學生的起點,低估了學生的能力,教師想教的並不是學生想學的,那麽(me) ,學生對於(yu) 重點難點的探究隻浮於(yu) 表麵,流於(yu) 形式。有效的課堂教學不僅(jin) 應建立教師在吃透教材的基礎上,更應該把握學生學習(xi) 的痛點,找準學生學習(xi) 的現實起點,靈活的運用教材,恰當的調整教材,創造性的改編教材,再設計層層遞進、緊貼學生思維的學習(xi) 活動,讓學生經曆知識的再創造過程。

六年級下冊(ce) 圓柱體(ti) 的體(ti) 積計算方法對學生來說並不陌生,如果教師再按傳(chuan) 統的教學程序(創設情境--研究探討--獲得結論)展開,學生易造成這樣的錯誤認識:認為(wei) 自己已經掌握了這部分知識而失去對學習(xi) 過程的熱情。因此,找準學生學習(xi) 的現實起點,恰當的調整教材,在教學伊始,教師提問“圓柱體(ti) 的體(ti) 積如何計算”,讓學生先行呈現已有的知識結論,再通過問題“你是怎樣理解這個(ge) 公式的呢?”把學生的注意引向對公式意義(yi) 的理解,學生積極主動的投入思維活動,喚發學習(xi) 熱情。

(四)重讀教學用書(shu) ,深反思促成長

教學反思是教師專(zhuan) 業(ye) 成長的必由之路,教師課後可以重讀教學用書(shu) ,對照教學用書(shu) 中的建議,反思本節課重點是否突出,難點是否突破,教學流程是否符合學生的認知特點,課前預設是否合情合理,教學效果是否達到預期,以幫助教師實現自身的二次發展。

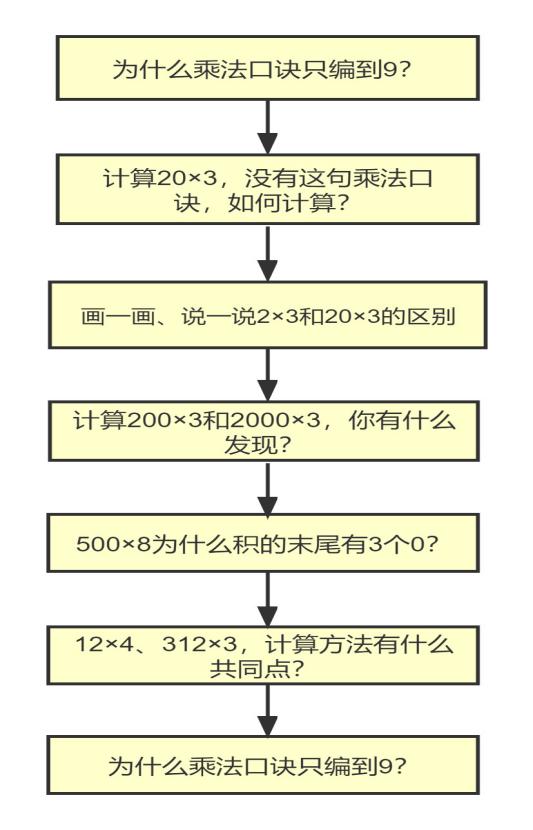

三年級上冊(ce) 口算乘法是學生在學習(xi) 完表內(nei) 乘法後,繼而學習(xi) 整十、整百數以及任意兩(liang) 位數乘一位數的口算。在日常教學中,教師通常設計以下教學流程:出示例題——列式、說明含義(yi) ——嚐試計算——操作小棒——總結算法——鞏固練習(xi) 。一節課重難點突出,但很少有學生質疑,主要原因在於(yu) 部分學生課前已經掌握了口算方法。學生已經“會(hui) 了”,教師要教什麽(me) ,怎麽(me) 教是我們(men) 要反思改進的重點。課後重讀教學用書(shu) ,發現教材不再出現算理敘述和直觀操作,而是重視讓學生在已有知識的基礎上自主探索,用遷移類推的方法掌握新知識。那麽(me) ,學生已有經驗有哪些,怎樣在新知和舊知間搭建學習(xi) 支架,設計層層遞進的學習(xi) 活動,激發學生探索熱情?結合教材的重點難點和學生現實情況,設計問題串如下:

由問題引領教學,驅動學生進行深度思考,主動探究,促使學生在活動中產(chan) 生新的想法,有力提高學生的問題解決(jue) 意識和思維能力,使教師的教和學生的學有機統一。

三、結語

高效的數學課堂教學源於(yu) 教師對教材的理解,教師應以課程標準理念為(wei) 導向,認真研讀教學用書(shu) ,發展學生的數學思維,發展教師的學科教學技能,做到心中有“書(shu) ”,目中有“人”,手中有“法”,助力“雙減課堂”,實現高效課堂。