杜子勁與“新語文”

發布時間:2022年12月14日18:18 來源:光明日報

1949年10月1日,華北人民政府教育部教科書(shu) 編審委員會(hui) 工作人員合影(二排右一為(wei) 杜子勁)。圖片由作者提供

1951年4月,新華辭書(shu) 社工作人員合影(後排左一為(wei) 杜子勁)。圖片由作者提供

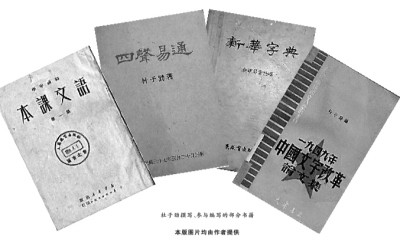

杜子勁撰寫(xie) 、參與(yu) 編寫(xie) 的部分書(shu) 籍 圖片由作者提供

杜子勁(1897—1955),別名杜同力,河南西華人。語言文字學家。1925年畢業(ye) 於(yu) 北京師範大學國文係,後在河南開封第一師範和女子師範任教。新中國成立後,先後在出版總署編審局、新華辭書(shu) 社、人教社辭書(shu) 室工作,是第一版《新華字典》的主要編寫(xie) 者之一,曾任《光明日報·新語文》周刊編委。編著有《四聲易通》《1949年中國文字改革論文集》《1950年中國語文問題論文輯要》等。

1950年4月17日,《光明日報》在中國文字改革協會(hui) 支持下率先創辦《新語文》周刊,由杜子勁、曹伯韓、孫伏園、陳健中等任編委,成為(wei) 國內(nei) 最早正式使用“語文”字樣的報刊。

杜子勁的文章《新語文運動的性質跟目前的任務》刊登在《新語文》創刊號上。他在文中回顧了六十年來中國語文運動的概況,認為(wei) 前四十年是屬於(yu) 資產(chan) 階級學者所領導的舊範疇的語文運動,後二十年是屬於(yu) 無產(chan) 階級學者所領導的新範疇的語文運動。這兩(liang) 個(ge) 階段的性質不同,所以在文字改革的方案、語言政策、基本理論上都有極大差別。新語文運動是新文化運動的一部分,現階段的語文工作有很多,為(wei) 了實行新文字、修橋補路、砍草伐木、碾平地基,展寬路麵的預備工作也是不可少的,例如文章的口語化,建立口語語法,調查方言,詞類連寫(xie) 的研究,如何解決(jue) 同音詞以及簡體(ti) 字等問題,都是現階段語文改革工作者所應解決(jue) 的具體(ti) 工作和要完成的重要任務。此後,杜子勁又在《新語文》(1954年改名為(wei) 《文字改革》)周刊上,發表了《〈1949年中國文字改革論文集〉序》《1950年中國語文問題紀要》《西康彝族創立拉丁化新文字的意義(yi) 》《漢字的排列方式必須簡化》等文,提出了很多有見地的論點和主張。其中《1950年中國語文問題紀要》這篇大事記,在1951年《光明日報》上分七次連載,記錄了1950年語文運動中的重要事件、文件、出版的重要著作、刊物以及消息。

杜子勁,何許人也?由於(yu) 他在1955年就去世了,所以後人對他知之不多,甚至《光明日報·語言文字》專(zhuan) 刊原主編張巨齡先生,在2014年為(wei) 紀念《光明日報》創刊65周年撰寫(xie) 回憶文章時,為(wei) 確定一位名叫“杜子勁”的作者身份,訪問多人、遍尋資料,終於(yu) 在某舊書(shu) 網站覓到一本此人所編寫(xie) 的小書(shu) 《簡體(ti) 字》,為(wei) “解決(jue) 心中疑惑”,便毫不猶豫地花了1200元買(mai) 下了此書(shu) 。(李苑《張巨齡:依然憧憬壯如花》)

杜子勁(1897—1955),別名杜同力,河南西華人,中國現代文字改革運動的開拓者、“文改”文獻資料的早期整理者和研究者,新中國成立初期中學語文教材的奠基人之一、第一部使用“語文”字樣的教材《初級中學語文課本》的主要編寫(xie) 者之一,還是首版《新華字典》的主要編寫(xie) 者之一。1985年,《中國語言學家》編寫(xie) 組在第四分冊(ce) 中,將杜子勁列入“中國現代語言學家”之一,並對其生平事略和學術貢獻做了簡要總結,充分肯定他對於(yu) 中國語言文字和新文字改革運動的重要貢獻。

一

杜子勁早年在家鄉(xiang) 求學,民國初年考入開封河南高等師範學堂,畢業(ye) 後當了幾年國文教員,一度在河南留學歐美預備學校任教。1921年,他又考入北京師範大學國文係,師從(cong) 錢玄同、黎錦熙、魯迅等,不僅(jin) 學習(xi) 成績優(you) 異,而且在錢玄同、黎錦熙創辦的《國語周刊》編輯部幫忙,曾以“杜同力”“同力”之名在《東(dong) 方雜誌》《學生雜誌》《晨報副刊》《語絲(si) 》《歌謠周刊》《國語月刊》《國語周刊》等發表詩詞、小說、雜文、論文20多篇。

1925年,杜子勁從(cong) 北京師大畢業(ye) ,先後在河南省立開封第一師範和女子師範任國文教員,長達20多年。關(guan) 於(yu) 其執教和為(wei) 人情況,河南書(shu) 畫家張道生回憶說,開封女師校長王少明,老教師杜子勁、謝瑞階等“言傳(chuan) 身教,為(wei) 人師表”,其中“杜子勁老師編著有《四聲易通》,為(wei) 語文教學和聲韻研討提出了簡明途徑”。(張道生、張明道《抗戰期間開封三校在夏館》)曾在開封一師讀書(shu) 的著名作家李蕤晚年撰文《懷念杜子勁先生》,評價(jia) 先生“是朱自清式的典範”:

他在開封省立第一師範教書(shu) ,和嵇文甫、郭鏤冰先生,都是極受學生歡迎的教師。嵇文甫先生曾多次和我們(men) 講,杜先生不僅(jin) 為(wei) 人正直,嫉惡如仇,不愧為(wei) 人師表,在講授白話文的方法上,也活潑生動,有自己的創造。他的國文教學,從(cong) 選材到教法,都圍繞著一個(ge) 崇高的目的:提高學生的思想境界、精神境界和審美能力。他在開封省立女師十幾年,培養(yang) 出一代又一代的女青年,可謂“桃李滿天下”。在他的熏陶下,許多女學生奔赴革命鬥爭(zheng) 前線,成為(wei) 社會(hui) 棟梁。他不攀高結貴,不拉幫結派,不阿諛奉承,不嘩眾(zhong) 取寵……是一代知識分子的楷模。(李蕤《懷念杜子勁先生》)

在政治上,杜子勁是進步的。他同情革命,厭惡專(zhuan) 製政府和反動統治,經常利用其名師身份,傳(chuan) 授進步思想,掩護和營救革命誌士。1928年,蔣介石反共氣焰愈益囂張,不少共產(chan) 黨(dang) 員和“嫌疑分子”被捕,杜子勁與(yu) 林伯襄、王拱壁、吳信予等河南教育名流積極開展營救工作。據當時的學生回憶:“學校裏共產(chan) 主義(yi) 思想在傳(chuan) 播,如國文教員杜子勁,以組織‘吵鬧社’為(wei) 名,把他的大量進步書(shu) 籍借給學生閱讀,他的屋裏經常是男女學生,擠滿一屋,笑語喧鬧,十分熱鬧。我當時也是‘吵鬧社’讀書(shu) 的學生之一,時常聽到他們(men) 在談到‘CP’(共產(chan) 黨(dang) )‘CY’(共青團)的問題。”(高韋伯《開封‘大一中’之合並與(yu) 分裂》)“我們(men) 還積極參加學生運動,並通過這些活動接觸到很多進步老師和學生。比如國文老師杜子勁,他是魯迅的學生,他多次對我講,你應該到上海去,那裏進步作家很多,對你的進步有很大幫助。”(齊欣《一個(ge) 高風亮節的人》)

1937年夏,黨(dang) 在開封開展文化界的統一戰線工作,創辦了《風雨》周刊。中共黨(dang) 員王闌西主持其事,姚雪垠任編輯,嵇文甫、範文瀾、杜子勁等任編委。為(wei) 貫徹黨(dang) 的統戰政策,黨(dang) 組織發展進步力量,對中小學、師範學校校長和名師,如周祖訓、杜子勁、謝瑞階、王元春等則團結爭(zheng) 取,並通過他們(men) 宣傳(chuan) 黨(dang) 的各項抗日主張。在他們(men) 的努力下,不少進步青年走上了革命道路。

二

杜子勁的恩師錢玄同倡行漢字改革,大聲疾呼“現行漢字筆畫太多,書(shu) 寫(xie) 費時,是一種不適用的符號,為(wei) 學術上、教育上之大障礙”,主張“改用拚音是治本的辦法,減省現行漢字的筆畫是治標的辦法”(錢玄同《減省現行漢字的筆畫案》)等觀點,對杜子勁影響極大。他堅信文字改革的重要性和緊迫性,在北京師範大學讀書(shu) 期間就發表過《我底批改國語作文底方法》《橫行係》《關(guan) 於(yu) 諺語的報告和說明》《改革思想和喚醒民眾(zhong) 的工具》《國文科入學試驗談》《海爬狗兒(er) 怎麽(me) 樣啦》等文章。他呼籲文字書(shu) 寫(xie) “橫行”,建立“國語語學”,改官廳文告為(wei) 白話文,關(guan) 注民間俗話、諺語,並認為(wei) 救國圖強的根本在於(yu) 改革民眾(zhong) 思想、提倡平民教育,而根基則在於(yu) 語言文字,即所謂“非國語不能喚醒民眾(zhong) ,非民眾(zhong) 不能成功國語”。在此後的教學和研究工作中,他對“文改”的事情始終不離不棄。

從(cong) 1928年到1948年,杜子勁在《大公報》《世界日報》《中國時報》《前鋒報》《國語旬刊》《國語周刊》《國文月刊》等報刊上發表70多篇文章,其中代表作有《中國新文字問題》(1928)、《論橫行排印的便利》(1933)、《簡體(ti) 字年譜》(1936)、《河南俗語錄》(1937)、《魯迅先生的野草》(1943)等。他還輯著了《革命春聯》(1928)、《中國新文字月譜》(1930)、《靜女論集》(1931)、《新文字評論》(1931)、《四聲易通》(1943)、《國語拚音字拚寫(xie) 法式》(1944)、《大戰條痕》(1946)、《語文論集》(1947)等書(shu) 。杜子勁極力倡導新文字改革,采用羅馬字母,主張文藝大眾(zhong) 化、漢字通俗化和橫行排印等。而且,從(cong) 1930年開始,他在“文改”資料的搜集、整理上做了許多有益的工作。因此,杜子勁在現代所謂“中國語文運動”中的表現相當突出。

1928年7月,杜子勁在河南“國語羅馬字講習(xi) 會(hui) ”上演講《中國新文字問題》,認為(wei) “中國文字是教育上的大問題”,也是“在教育上唯一的障礙”,對於(yu) 所用文字方式問題,我國“大有不即刻改造它就生活不下去之勢”(杜子勁《中國新文字問題》)。本來“國語羅馬字運動”是以推行標準的國語為(wei) 宗旨的,但南京政府的封建意識和複古主義(yi) 占了上風,所以明裏暗裏加以阻礙,試圖瓦解這股力量。杜子勁不為(wei) 所動,執著追求,曲折前進。葉籟士在《1935年的中國語文運動》一文中說:“隨著拉丁化運動的逐步開展,國語運動內(nei) 部發生了動搖,最顯著的便是由杜子勁先生主張的國語羅馬字修正說。這也是1935年中國語言運動上的一大事件。作為(wei) 修正說的代表言論,可以舉(ju) 出杜子勁先生的那篇《論改良國語羅馬字》。”

1930年2月,杜子勁被聘為(wei) 河南省注音符號推行委員會(hui) 委員,參與(yu) 擬定《推行注音符號方案》,並參與(yu) 創辦傳(chuan) 習(xi) 所、編印書(shu) 報、督促檢查等事宜。同年暑假,他進京與(yu) 幾個(ge) 熱心新文字運動的好友一起組織了一個(ge) “國語羅馬字促進會(hui) ”,並開辦暑期講習(xi) 班。還是在這一年,杜子勁開始收集和整理中國新文字領域的資料,在友人李中昊整理1926年前有關(guan) 資料的基礎上,做了1926年到1930年的總結工作,將收集到的80篇文章輯錄為(wei) 《中國新文字月譜》。又選取其中的24篇,另加上附錄5篇和他新創作的《最近五年來的中國新文字問題》一文,共計30篇,編輯單行本,取名為(wei) 《新文字評論》。他認為(wei) ,“在最近五年中,國人對於(yu) 文字問題的討論有三個(ge) 高漲時期:第一期在1926年與(yu) 1927年之間‘國語羅馬字’第一次公布的前後,第二期在1928年‘國語羅馬字’第二次公布前後,第三期在1930年國民政府積極提倡注音識字的前後。”對其中每一期的情況,他都進行了全麵總結和深入分析。

深受錢玄同影響的杜子勁,平日寫(xie) 文章都是橫行,教書(shu) 時也希望學生橫寫(xie) 記筆記。1933年,他在《論橫行排印的便利》一文中總結了橫行的十種優(you) 點:便於(yu) 排阿拉伯數字及統計表,便於(yu) 討論翻譯的文字,便於(yu) 發音學的著述,便於(yu) 語言文字學的著述,便於(yu) 中西文對照,便於(yu) 應用各種公式,便於(yu) 作索引,便於(yu) 詩詞的排印,便於(yu) 實用上各種標記及廣告的書(shu) 寫(xie) ,便於(yu) 文章中的附注。他認為(wei) “在古文字用直行排列是較久的而不是較古的,古代文字的排列是橫直並用,並且左行(向左讀)右行(向右讀)亦雜亂(luan) 無定,甲骨文及金文就是如此。”因此,他強烈呼籲:“當該隻用橫行!”

在國文教學和社會(hui) 活動中,杜子勁也很熱衷於(yu) 推進新文字改革,給人留下深刻印象。他的學生後來回憶說:“三十年代,我們(men) 在開封女子師範讀書(shu) 時,有位杜子勁老師(全國有名的研究語言的學者)為(wei) 了訓練、培養(yang) 我們(men) 的語言能力,曾教我們(men) 一首他自編的《四聲歌》:‘你是王老八,一毛也不拔,抓起土一把,不讓你稱霸。八、拔、把、霸,這是什麽(me) 話。’讀後,認為(wei) 對‘四聲’的掌握很有幫助,幼兒(er) 讀讀,也很有興(xing) 趣。”(心泉、國權《四聲歌》)李蕤晚年回憶說,杜子勁1935年10月在開封“文藝作者協會(hui) ”成立大會(hui) 上的發言講了兩(liang) 點意見,印象很深:一是方塊文字對於(yu) 文學的帶累,一是希望從(cong) 事寫(xie) 作的人采用新的語匯。前者是指示著需要對中國的方塊字革命,後者是指示著在現階段應如何盡可能地處理這些現有文字,使它接近現實。

1936年4月,茅盾以《文學》社名義(yi) ,在《大公報》發布了一則征稿啟事,號召全國作家等人士以“1936年5月21日”為(wei) 主題,記錄下當日發生的事情,以彰顯這一天之內(nei) 的中國全貌和生活實情。這種活動過去從(cong) 來沒有過,因而在全國引起了巨大反響,共收到來稿3000多篇,約600萬(wan) 字。經過層層嚴(yan) 格篩選,這年9月,由茅盾擔任主編、共80多萬(wan) 字的《中國的一日》由生活書(shu) 店出版,引起了轟動。其中就有杜子勁創作的《開封一瞥》,這篇文章不長,隻有2000多字,反映了當年開封商業(ye) 和民生情況。讓杜子勁失望的是,他“一瞥”中的開封市場是蕭條的、沒有生氣的。所以,他為(wei) 開封歎息,為(wei) 這座古城感傷(shang) 。

河南是中華民族和華夏文明的重要發源地,曆史文化悠久豐(feng) 富,在民間流傳(chuan) 著許多俗語,如“得中原者得天下”“洛陽牡丹甲天下”“人中呂布、馬中赤兔”“酒肉穿腸過、佛祖心中留”“小時偷拿針、長大偷扛杉”等。杜子勁是個(ge) 有心人,在研究語言文字過程中,也很留意當地常言、俗話,並將其輯錄下來,做了一番剖析,形成了《河南俗語錄》(1937)。

1936年10月19日,魯迅在上海病逝,杜子勁與(yu) 嵇文甫、於(yu) 佑虞等開封文藝界進步人士頂住壓力,舉(ju) 行了有數百人參加的追悼會(hui) ,並當場散發了《魯迅逝世紀念專(zhuan) 刊》的小冊(ce) 子。第二年,他們(men) 又召開了紀念魯迅座談會(hui) ,並發表宣言,借以喚起各界注意。魯迅逝世以後,魯迅研究出現一股熱潮,其中不少研究者給予《野草》更多的注意,但直到40年代中期才有一些有分量的研究成果出現。杜子勁就是一個(ge) 突出的代表。1943年1月他在《學習(xi) 生活》上發表的《魯迅先生的〈野草〉》及其《野草集釋》一書(shu) ,學界評價(jia) 甚高。

三

1949年年初,河南解放,杜子勁被抽調到中原臨(lin) 時人民政府教科書(shu) 編審委員會(hui) 工作,與(yu) 萬(wan) 曼等編寫(xie) 了一套高級中學適用的課本《國語》。他們(men) 在《編輯例言》中寫(xie) 道:“本書(shu) 中心意圖,在適應學校國語教學需要,提高學生政治文化水平與(yu) 閱讀寫(xie) 作能力,故選文標準,多本該文教學價(jia) 值,語文價(jia) 值與(yu) 思想教育價(jia) 值,因之,選文內(nei) 容,力求切合新民主主義(yi) 方針、精神,聯係群眾(zhong) 革命生活和鬥爭(zheng) 。”1950年,出版總署、教育部發布關(guan) 於(yu) 中小學教科書(shu) 的決(jue) 定,將該書(shu) 列為(wei) 高中國文教材的選用版本之一。此外,1949年,杜子勁與(yu) 中共開封市委宣傳(chuan) 部部長葉蠖生合作撰寫(xie) 的《關(guan) 於(yu) 學習(xi) 舊文學的話》發表在《文藝報》上,此文引起了如何對待古典文學遺產(chan) 問題的討論。接著,《文藝報》連續刊登了有關(guan) 討論文章。

1949年8月,經葉蠖生介紹,杜子勁奉調進京,任中央教科書(shu) 編審委國文組編輯。中央人民政府成立後,又改任出版總署編審局第一處編輯。在葉聖陶和宋雲(yun) 彬領導下,他與(yu) 朱文叔、蔣仲仁、王泗原、張中行等編寫(xie) 了《初級中學語文課本》(6冊(ce) ),並具體(ti) 負責第三冊(ce) 的編寫(xie) 。這是我國最早使用“語文”字樣的教科書(shu) ,正如該書(shu) “編輯大意”講的:“說出來是語言,寫(xie) 出來是文章,文章依據語言,‘語’和‘文’是分不開的。語文教學應該包括聽話、說話、閱讀、寫(xie) 作四項。因此,這套課本不再用‘國文’或‘國語’的舊名稱,改稱‘語文課本’。”

1950年8月1日,葉聖陶、魏建功創建新華辭書(shu) 社,並先後掛靠在出版總署編審局和人民教育出版社。杜子勁是辭書(shu) 社(也稱辭書(shu) 編輯室)的最早加入者,並作為(wei) 主要編寫(xie) 人員、資料組組長,與(yu) 蕭家霖、孔凡均、張克強等編出了由人教社出版的《常用字匯》(1953),更完成了積數年之功、幾易其稿的音序版、部首版《新華字典》(1953、1954)。這是新中國第一部以白話釋義(yi) 、用白話舉(ju) 例的現代漢語規範字典,一經出版,好評如潮。為(wei) 此,杜子勁撰寫(xie) 了一篇不短的文章《介紹〈新華字典〉》(1955),發表在《人民教育》雜誌上,成為(wei) 全麵深入介紹這部字典的一篇力作。他說:《新華字典》的優(you) 點是“切合實用,檢查方便,一般的字形、字音上的問題都能得到適當的解決(jue) ;最重要的是對祖國語文的語詞具有正確的解釋,使讀者在閱讀上能得到正確的理解,在筆頭和口頭上都能正確地運用。”“這部字典的編寫(xie) 主要是供小學教師、初中學生程度的幹部去使用。它的內(nei) 容著重在語文方麵,可以說是一種語文字典。”“這部字典在字形、字音、字義(yi) 各方麵的處理都有它的特點。”“總結以上所說,這部字典是一部切合實際需要的字典。不但字形跟字音上的處理很周詳,重要的是編者不是從(cong) 方塊字出發,而是從(cong) 語言的實際情況出發,因而在義(yi) 類的分析,單字跟複合詞的安排,語法詞的說明,這三方麵表現出一些從(cong) 來沒有過的新體(ti) 例。它可以使讀者借以對祖國語文的語詞得到較正確的認識,對讀者在書(shu) 麵上跟口頭上的語文運用有很大的幫助。”

其間,杜子勁一如既往地熱衷於(yu) 搜集和整理文字改革進展的資料,先後編輯《1949年中國文字改革論文集》(1950)與(yu) 《1950年中國語文問題論文輯要》(1952),成為(wei) 記錄新中國成立初期文字改革的重要文獻資料,為(wei) 其後“文改”曆史的研究和“文改”事業(ye) 的發展留下了珍貴資料。他所編的《中國文字改革運動年表——中國文字改革六十年大事記》收集了各個(ge) 時期的重要文章、文件、著作、講話、會(hui) 議、刊物、主要改革方案及重要活動等,曾於(yu) 1952年在《語文知識》上連載。這實際上是一部六十年“文改”運動的簡明編年史,對過去的“文改”史實做了總結,也為(wei) 其後“文改”曆史的研究提供了豐(feng) 富資料和可靠線索。杜子勁去世後,1959年楊長禮整理出《中國文字改革運動年表補遺》,刊載於(yu) 《文字改革》半月刊。

那些年,杜子勁參與(yu) 了很多與(yu) 文字改革有關(guan) 的活動,對於(yu) 文字改革問題也深有研究。他先後在《語文教學》《光明日報》《語文知識》《中國語文》等報刊上發表了一係列有關(guan) 文章,如《中國文字改革運動中幾個(ge) 問題》(1950)、《語文教學中的“語”“文”分合問題》(1951)、《中國語文問題紀要》(1951)、《中國文字改革運動年表》(1952)、《漢字的排列方式必須簡化》(1954)、《中國文字拚音化問題》(1954)、《漢字在書(shu) 寫(xie) 上的缺點》(1954)等。這些可謂杜子勁一生從(cong) 事“文改”工作的總結和思想精華,也是其晚年關(guan) 於(yu) 中國語文及教育理念的代表作。其中《中國文字改革運動中幾個(ge) 問題》全麵論述了他對我國文字改革運動的觀點和看法。他認為(wei) ,新中國成立以後,在對於(yu) 中國文字是否要改革的問題上,看法已趨於(yu) 一致,但在改革的具體(ti) 辦法與(yu) 步驟上,還有不少分歧。他指出,中國文字改革的辦法雖有好多種,但不外兩(liang) 種性質:一種是屬於(yu) 修補的,一種是屬於(yu) 創設的。基本字、核心字、簡體(ti) 字、注音字母等是補救漢字的缺點,屬於(yu) 修補性質。拉丁化新文字和國語羅馬字是另立一種文字,屬於(yu) 創設性質。今後中國文字改革的重心應是創設的不是修補的。但漢字又不能馬上廢除,當新文字還沒有建立起來可以取而代之的時候,我們(men) 還要借重它,因而今天漢字的修補工作又是完全必要的。在創設新文字的問題上,杜子勁主張要具備兩(liang) 個(ge) 特點:(1)作為(wei) 語言的記錄,不是作為(wei) 漢字的注音。(2)著重在新文字的建設,不單純著重在解決(jue) 識字問題。中國的新文字應該是中國語言的書(shu) 麵化,應切切實實做到“語”和“文”的合一。另外,他在文中還論述了新文字與(yu) 新文化的關(guan) 係,民族形式與(yu) 國際化的關(guan) 係。他認為(wei) ,文字改革不是單純地掃除文盲、普及教育,還應促進文化教育的發展和吸收國際文化,發展語言。

1955年5月21日,杜子勁因病逝世。當日,葉聖陶在日記中記載:“杜子勁以肝病逝世,聞之悵悵。杜君以四九年來京共事,後入辭書(shu) 編輯室。臥病約兩(liang) 月,竟爾不起。”

(作者:郭 戈,係人民教育出版社課程教材研究所研究員,中國教育學會(hui) 教育學分會(hui) 理事長,本版圖片均由作者提供)