洛陽市伊濱區教師發展中心:用信息技術賦能跨校集體教研

發布時間:2023年11月28日09:12 來源:洛陽市伊濱區教師發展中心

8月28日,教育部召開的“全國基礎教育教研工作會(hui) 議”強調:“加強在教育數字化應用等方麵的研究,更好發揮專(zhuan) 業(ye) 支撐作用。創新教研工作方式,深入教育教學一線開展研究,鼓勵區域間加強協同教研,全麵推進線上線下混合式教研,積極探索教研模式改革。”10月,洛陽市伊濱區教師發展中心以李村鎮中心校為(wei) 試點,開展了信息技術賦能下的跨校集體(ti) 教研實踐活動。

活動背景

李村鎮中心校下轄5所學校,有一千一百餘(yu) 名學生、八十餘(yu) 名教師。最南端的南宋小學位於(yu) 萬(wan) 安山區,最北端的石罷小學位於(yu) 伊水河畔,兩(liang) 者相聚16公裏,駕車需要近30分鍾。5所學校中有4所為(wei) 單班設置,校內(nei) 同學科集體(ti) 教研無法實現。而幾所學校間的現場集體(ti) 教研活動受困於(yu) 距離、時間、師資等原因很難常態化實現,各校教師在年齡、學科優(you) 勢、教研能力等方麵存在較大差異。

活動主題

為(wei) 解決(jue) 此背景下的跨校區常態化集體(ti) 教研問題,洛陽市伊濱區教師發展中心信息技術部聯合研訓部,在李村鎮中心校開展“信息技術賦能下的跨校集體(ti) 教研活動”,探索實現網絡環境下跨校區集體(ti) 備課、研討等教研活動的常態化,並形成優(you) 質教學資源庫,全體(ti) 教師共享優(you) 秀成果。

活動流程

一是選題、初備。李村鎮中心校遴選一名教師(新源小學小學語文常麗(li) 霞),按當時的教學進度選擇一課在希沃白板上備出初稿(含教學設計、課件)。

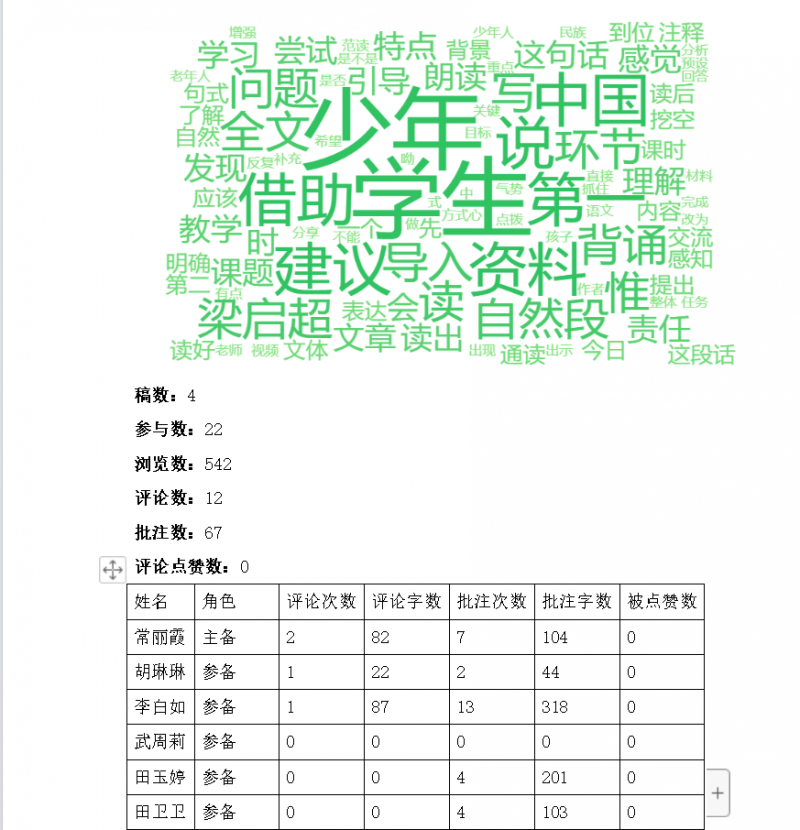

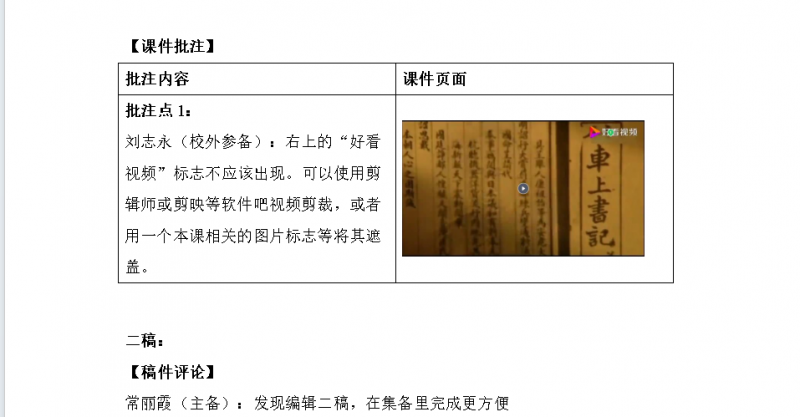

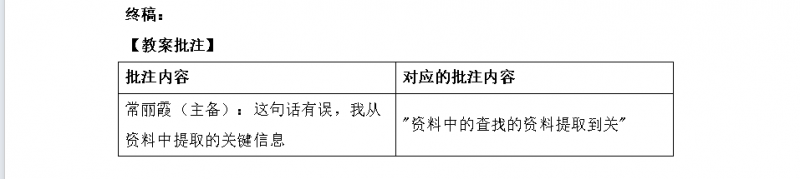

二是集備(不受時間、空間限製)。常麗(li) 霞老師在希沃白板上發起集體(ti) 備課,邀請區小學語文教研員、區小語學科中心組成員、李村中心校業(ye) 務專(zhuan) 幹、李村中心校下屬學校每校1人(語文學科)共計10餘(yu) 人參與(yu) 集體(ti) 備課,參與(yu) 人員在兩(liang) 天時間內(nei) 對教學設計和課件初稿進行批注,提出修改建議。之後,常麗(li) 霞老師根據大家的集備批注,修改教學設計和課件(此集備過程可以往複進行,即主備人修改後再次發送,參備人再次批注修改。係統自動記錄二稿、三稿……的修改內(nei) 容)。集備二稿也可以使用希沃雲(yun) 教案協同編輯功能,參備教師高效協同編輯,實時對照批注一起修改教案。

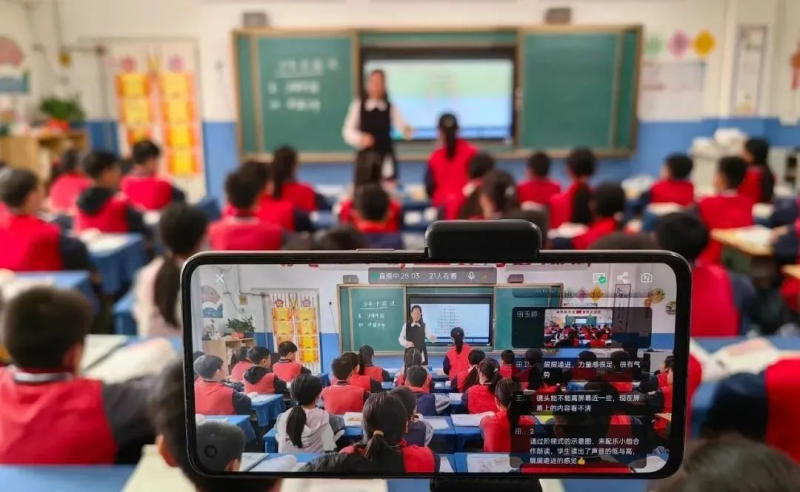

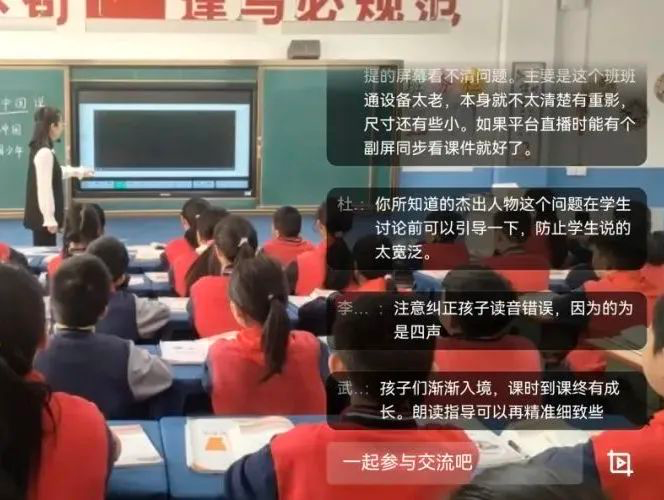

三是直播評課(不受空間限製)。常麗(li) 霞老師利用集備完成的教學設計和課件在本校上實體(ti) 課,利用希沃的直播評課功能直播該節課。前期參與(yu) 集備的所有老師在自己單位遠程進入希沃評課,進行網絡直播聽評課,邊聽邊評,係統自動統計形成評價(jia) 意見。

評課教師在不同地點邊觀看直播,邊進行評課,也可以截屏發送的同時附帶文字評論,方便後期參與(yu) 者了解具體(ti) 哪個(ge) 環節存在問題。語文教研員王亞(ya) 麗(li) 也遠程參與(yu) 了視頻評課。該評課形式不受物理空間限製。

四是視頻研討(不受空間限製)。網絡直播聽評課結束後,遠程聽課的各位老師使用希沃集備的視頻研討對本次實體(ti) 課進行研討反思。區別於(yu) “騰訊視頻”等平台,希沃集備的“視頻研討”的優(you) 勢在於(yu) :1.參與(yu) 者可以邊看教學設計和課件,邊研討。2.所有研討者發言均有詳細的數據記錄,發言都被自動轉換為(wei) 文字記錄。3.研討自動生成視頻,可以隨時觀看回放。當雙擊視頻回放中生成的文字稿的某一句時,視頻自動跳轉定位到該句發言對應的視頻節點。

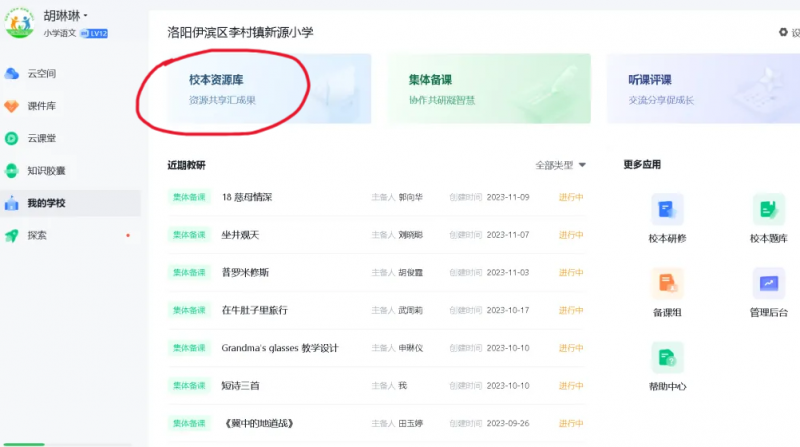

五是完善課程,形成優(you) 質資源。通過對實體(ti) 課的集體(ti) 研討,再次修改完善教學設計、課件,並附上對實體(ti) 課的反思,最終形成鎮級優(you) 質教學資源,分類放入希沃資源庫,全體(ti) 教師共享優(you) 質資源。

活動意義(yi)

該教研形式打破了時間和空間的限製,為(wei) 跨區域的學科教研提供了便利,促進了各校之間的教研交流,實現優(you) 勢互補,有利於(yu) 形成區域的優(you) 質資源庫;該項活動的每一環節均由係統自動記錄、統計,分析每位參與(yu) 者的詳細數據,自動將語音轉換為(wei) 文稿,分析高頻詞、講授時長等,形成詳盡完善的教研大數據。整個(ge) 過程簡單易行,便於(yu) 操作,為(wei) 學校管理者及教研參與(yu) 者均提供了準確、詳盡、真實的數據支撐。因此,該教研方式可常態化用於(yu) 鎮中心校組織轄區集體(ti) 教研、區級組織直屬校之間跨校區教研、聯盟校之間教研活動。在實際操作時可根據情況采用其中一個(ge) 或幾個(ge) 環節,用技術助力高效教研。